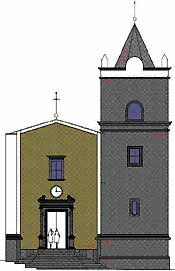

2009, Il restauro della chiesa

L’opera di restauro della chiesa di S. Giovanni Evangelista è stata finanziata dalla Regione Siciliana a giugno del 2006 per un importo di 997.488 euro. L’opera di restauro della chiesa di S. Giovanni Evangelista è stata finanziata dalla Regione Siciliana a giugno del 2006 per un importo di 997.488 euro.

Due anni dopo, a settembre 2008, espletata la gara d’appalto per le opere d’architettura e per le opere artistiche, la Soprintendenza autorizzava la consegna dei lavori, che avveniva il ventitre gennaio del 2009.

La progettazione esecutiva è stata affidata allo studio degli architetti Luigi Longhitano e Giuseppe Paparo che si sono avvalsi della collaborazione degli architetti Giovanni Longhitano, Alessandro D’Amico, Salvina Lo Iacono ed Elisa De Luca. Il finanziamento regionale prevedeva d’insediarvi un auditorium di musica sacra, «in grado di assolvere alle esigenze della collettività Brontese, carente di spazi pubblici, adeguatamente attrezzati ove svolgere attività integrative, religiose e civiche».

L'idea era di «adibire l'edificio sacro oltre che alla sua destinazione originaria anche a luogo di riunione per attività civiche e religiose» ed aveva anche una radice storica, infatti, nel 1860 il popolo di Bronte nella chiesa di S. Giovanni votò l'annessione della Sicilia al nuovo stato Italiano. L'idea era di «adibire l'edificio sacro oltre che alla sua destinazione originaria anche a luogo di riunione per attività civiche e religiose» ed aveva anche una radice storica, infatti, nel 1860 il popolo di Bronte nella chiesa di S. Giovanni votò l'annessione della Sicilia al nuovo stato Italiano. La chiesa nel divenire dei lavori si è rivelata, una miniera di sorprese sia per quanto riguarda il manufatto architettonico che per quanto riguarda le opere d’arte.

«Intervenire – scrive in merito l’arch. Luigi Longhitano, progettista e direttore dei lavori - scoprendo sotto il pavimento delle ossa umane (probabilmente, antiche sepolture di monaci basiliani); rinvenire un’antica tela del 700 della Madonna del Lume; capire che le statue lignee, sotto una grossolana pittura successiva al 1860, nascondevano manti in foglia d’oro finemente disegnati; restare esterrefatti dalla scoperta degli affreschi murali di chiara impronta seicentesca, nell’altare maggiore; o stupirsi che il crocifisso ligneo (l’antico notaio dei brontesi), datato in fase progettuale alla fine ottocento, è, invece, una scultura lignea di grande pregio, dove l’anatomia del corpo umano rileva sicuramente un modello medievale, da collocare nella tradizione del settecento palermitano; certamente questa esperienza e le scoperte ad essa legate danno un valore aggiunto alla professione di architetto.» L’antica tela della Madonna del Lume è stata rinvenuta dietro una paratia nella cantoria unitamente ad altri quadri. Si comprese subito l’autenticità, il valore storico e l’importanza della ‘Tela’ che si presentava in uno stato di notevole degrado e si decise di restaurarla, grazie anche alla disponibilità del locale Rotary Club Aetna Nord – Ovest. Il quadro raffigura la Madonna con una schiera di Angeli che circonda il suo volto sorreggendo sul capo della Vergine una corona.

La Vergine, occhi scuri in un volto dolce ed espressivo, tipicamente isolano, vestita da una lunga veste bianca, con una fascia tempestata di gemme preziose che le cinge con leggerezza i fianchi ed un manto azzurro, regge in grembo Gesù Bambino sorridente e, con la mano destra, un'anima peccatrice nell'atto di precipitare all'inferno. Alla sua sinistra un angelo in ginocchio sorregge un cestino sul quale Gesù conservava i cuori dei peccatori convertiti, per intercessione della Madre. «Il dipinto, - scrive l'arch. Luigi Longhitano - venne portato da Palermo a Bronte dal Venerabile Ignazio Capizzi, si presume nel 1760, in occasione di una visita alla madre morente.

Il Capizzi opera nel quartiere palermitano della Kalza, in cui esiste la chiesa di S. Cristoforo dove è vivo il culto della Madonna del Lume, lavorando a stretto contatto con il Pittore Gaetano Mercurio, presunto autore della tela.

Il dipinto di notevole fattura è costruito sulla sezione aurea, l’altezza della vergine è pari a 1.61 rispetto alla misura dell’intera tela.» Nel 1883 Padre Gesualdo De Luca nella sua Storia della Città di Bronte lo ricorda esposto all'altare maggiore: «...pregevole il quadretto della Madonna del Lume all'altare maggiore».  Sempre alla Madonna del Lume è dedicata a Bronte (in via Cavallotti) un'edicola votiva recentemente restaurata, probabilmente della stessa epoca del quadro di S. Giovanni. Sempre alla Madonna del Lume è dedicata a Bronte (in via Cavallotti) un'edicola votiva recentemente restaurata, probabilmente della stessa epoca del quadro di S. Giovanni.

Nella fase di restauro dell’altare maggiore viene alla luce un’altra importante scoperta. Vengono ritrovati degli affreschi, sotto il vecchio intonaco. «Le prime tracce – continua Longhitano - si erano rinvenute lungo le lesene che contornano, il complesso dell’altare. Si ritiene che quando fu rifatta la facciata nel 1790 come indica l’iscrizione sul portale principale della chiesa, per una unità tardo barocca, si sono sacrificati gli affreschi oggi riportati alla luce, risalenti alla meta del seicento, in cui il culto del “Pantocratore” è chiaro. L’iconografia generale è un omaggio al ritrovamento delle ossa di S. Rosalia, avvenuta a Palermo nel 1625. Infatti l’insieme riprende l’immagine centrale della cattedrale di Monreale, da cui dipendeva Bronte come diocesi. Completa la composizione pittorica la Madonna dal volto di una popolana e Santa Rosalia.» Gli affreschi della calotta dell’altare maggiore, stile seicento siciliano, hanno dimensioni di 5 metri per 3 circa e sono databili del XVII sec.. Oggi la navata della chiesa si presenta arredata con poltroncine imbottite ed illuminata con applique lungo gli altari laterali e luci di emergenza per una confortevole e sicura permanenza all'interno dell'edificio. Oltre al restauro degli altari, delle statue e dei quadri il progetto esecutivo ha contemplato l’accessibilità ai portatori di handicap con un ingresso laterale ricavato dalla via San Giovanni, l'adeguamento degli impianti, idrico, elettrico, fognario e la realizzazione di un pacchetto di impianti (telefonico, televisivo, audio, video e di climatizzazione) che caratterizzeranno la chiesa ed il suo riuso anche come auditorium come una struttura tecnologicamente all'avanguardia, con la possibilità di realizzare conferenze e di armonizzare i più avanzati sistemi audiovisivi. Sono stati predisposti ambienti di servizio rimodulati in modo da poter servire alle esigenze dell'auditorium realizzando dei muovi w.c. separati per sesso e per portatori di handicap. La qualità architettonica degli interni nonché del complesso architettonico di fattura barocca di S. Giovanni, ne consentono ora sia il tradizionale riuso di edificio sacro sia anche un nuovo utilizzo come sala conferenze od auditorium di musica sacra in grado di assolvere alle esigenze della popolazione scolastica e della collettività brontese. La bellezza barocca della chiesa è in particolare esaltata dalla cappella dedicata a Santa Rosalia, il cui interno è decorato con stucchi in stile di scuola Serpottiana, massima espressione dell’arte barocca in Sicilia. Visualizza con Google Maps Per maggiori informazioni sui restauri eseguiti vedi

Chiesa di San Giovanni - Genesi del restauro | La Madonna del Lume, genesi di un restauro |