La Ducea arrabbiata

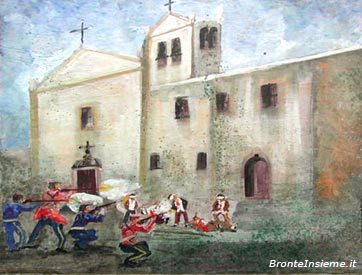

di Alessandra Mangano  «Con noi poche parole; o voi restate tranquilli, o noi, in nome della giustizia e della patria nostra, vi struggiamo come nemici dell’umanità». Così Nino Bixio, luogotenente di Garibaldi, firmava una delle pagine più cruente del Risorgimento siciliano: la repressione dei moti di Bronte dell’agosto 1860. La caduta dei Borboni dava la possibilità ai brontesi di riaprire l’antica questione relativa all’autonomia politica e amministrativa del comune. (...) «Con noi poche parole; o voi restate tranquilli, o noi, in nome della giustizia e della patria nostra, vi struggiamo come nemici dell’umanità». Così Nino Bixio, luogotenente di Garibaldi, firmava una delle pagine più cruente del Risorgimento siciliano: la repressione dei moti di Bronte dell’agosto 1860. La caduta dei Borboni dava la possibilità ai brontesi di riaprire l’antica questione relativa all’autonomia politica e amministrativa del comune. (...)

La rivolta del 1860 è stata interpretata in modo diverso a seconda dell’ottica politica con la quale è stata osservata. Già Verga e Sciascia avevano manifestato un differente approccio alla realtà del moto: il primo, nella novella dal titolo Libertà, dipingeva il popolo brontese in modo sprezzante. Palese la condanna dello scrittore verso chi, in modo del tutto illusorio, pensava di sovvertire l’ordine dettato da madre natura e pertanto destinato a permanere intatto: «I galantuomini non potevano lavorare le loro terre colle proprie mani, e la povera gente non poteva vivere senza i galantuomini». Una lettura contestata da Leonardo Sciascia, il quale nel saggio su Verga e la libertà, accusava lo scrittore di parteggiare apertamente per Bixio, utilizzando in modo fazioso le informazioni in suo possesso: il nano fucilato dal luogotenente di Garibaldi, non era, infatti, un pericoloso ribelle, ma soltanto il pazzo del paese. I rapporti degli amministratori inglesi con i brontesi, comunque, non erano idilliaci. Le lettere scritte al duca sono permeate di un misto di paura, odio e disprezzo, sentimenti ampiamente ricambiati dai brontesi. Non poche erano le denunce relative alle minacce subite da parte dei cittadini del comune catanese. Il 7 luglio del 1825, ad esempio, Mr. Thovez scriveva al duca William Nelson informandolo «dei grandi saccheggi commessi dai brontesi nei boschi». Anche il procuratore Barrett - che amministrò la ducea per un anno (1817-1818) - fu costretto più volte ad allontanarsi dal comune per mettersi in salvo assieme alla sua famiglia. In una sua lettera al duca del 1818, faceva riferimento ad una «cospirazione volta alla distruzione mia e della mia famiglia, di un assalto durante la notte» e che lo spingeva a mettersi in contatto con Palermo visto che «non mi aspettavo assistenza a Bronte». La paura era il sentimento più ricorrente nei confronti del popolo brontese. Ecco cos’altro diceva Thovez al duca: «è orribile essere obbligati a vivere tra selvaggi perché la vita di uno non è mai al sicuro tra loro». L’arrivo di Garibaldi, all’inizio fonte di grandi speranze e aspettative, si sarebbe ben presto trasformata in ragione di malcontento. La situazione precipita, infatti, quando i rivoltosi minacciano di occupare i poderi del duca Nelson. Permettere che gli interessi economici inglesi in Sicilia andassero in fumo e fossero stroncati da una rivolta di popolo era molto rischioso sia per Garibaldi che per Cavour i quali, facevano affidamento sul sostegno economico britannico per realizzare il loro progetto unitario. Che la presenza inglese fosse aborrita al popolo brontese sembra ormai essere un dato di fatto. Le carte dell’Archivio Nelson faranno emergere nuovi spunti di riflessione che permetteranno di ridisegnare la storia di Bronte e della sua anomalia di ducea inglese la quale sopravvive nel contesto di una Sicilia che entra a far parte del Regno d’ Italia. (Alessandra Mangano, La Repubblica, 14 ottobre 2006, pagina 12, sezione: Palermo) |

Una pagina di storia legata al Risorgimento e all'epoca garibaldina Verga, il Risorgimento e il clero di Bronte I preti brontesi riuscirono ad evitare, e nel 1860, stragi ben più grandi di Nunzio Galati | Esiste un mezzo per manipolare la verità dei fatti allo scopo di trarne vantaggi di parte. È la disinformazione, con la quale vengono fornite verità "addomesticate", "dimezzate", "taciute", "alterate", "false". È un'arma immateriale usata dall'uomo nei diversi campi del suo operare. [....] Della disinformazione spesso e facilmente ha fatto le spese la Chiesa. È stata usata contro di essa, fin dalle sue origini, da parte degli intellettuali pagani, politologi, giuristi, filosofi, retori che hanno contribuito ad alimentare, così, il fuoco della persecuzione e a fare esplodere nei suoi confronti i pogrom e i furori popolari. [....] E c'è, poi la letteratura. Dalla penna di non pochi scrittori, cosiddetti laici, è venuta fuori un'immagine inquietante della Chiesa e soprattutto del suo clero, dei preti: solo figure meschine e a volte riprovevoli, persino ripugnanti. E se di qualcuno si parla bene lo si fa per erigere un isolato contraltare alla Chiesa ufficiale. Nel loro repertorio clericale, dunque, non trovano posto preti che hanno consumato la loro vita alla ricerca e al recupero dell'uomo emarginato, povero, indifeso. Qualcuno di questi scrittori riflettendo che la Chiesa con la genìa di preti usciti da tale letteratura non avrebbe fatto molta strada, mentre è ancora florida, arriva a sofisticare che il segreto della sua tenuta nei secoli si deve, proprio, "ai preti cattivi ché ai buoni"! Io, ultimo uomo di chiesa e ultimo prete siciliano, mi sento provocato. Le parole di questi grandi nomi della letteratura, soprattutto di quella siciliana, mi giungono come pietre taglienti. Una di queste pietre intendo, però, raccoglierla. Giovanni Verga, tra le sue "Novelle Rusticane" ne scrive una, "Libertà", ispirata ai noti fatti di Bronte, accaduti nell'agosto 1860, e collegati al Risorgimento italiano.

Verga non intende, naturalmente, fare il cronista di quei fatti; non cita espressamente la cittadina etnea quasi a dare un significato universale agli episodi che si sarebbero potuti verificare ovunque e tanti particolari non rispondono, volutamente, alla cronaca di quei giorni della quale, tuttavia, il novelliere è bene informato; se ne serve, invece, liberamente, esclusivamente a fini letterari, artistici e così ci ha lasciato una mirabile e drammatica pagina di prosa che dalla cronaca degli eventi ha attinto solo la semplice ispirazione. Ma perché quei fatti lo hanno ispirato in un senso piuttosto che in un altro? Intendo riferirmi alla descrizione che egli fa dei preti "di quel paesetto lassù". Descrizione pesantemente negativa.

Descrizione divenuta comune, poi, anche ad altri scrittori, soprattutto siciliani come L. Sciascia, che sembrano quasi obbedire ad un cliché, ai canoni di una scuola che sul prete impone un luogo letterario fisso: il solito prete grassone, usuraio, poco colto, lontano dai problemi della gente, sudicio moralmente. In questa novella Verga accomuna i preti alle figure odiate a morte dal popolo, come il barone, vittime, pertanto, della sua rivolta e vendetta, aggrediti da una folla inferocita per i soprusi da loro subìti.

“A te...” , così viene assalito con la scure un prete del paese.

"A te, prete del diavolo che ci hai succhiato l'anima!" E più avanti su un altro reverendo, che “predicava l'inferno per chi rubava il pane" e che stava per tornare "dal dir messa con l'ostia consacrata nel pancione e gridava "Non mi ammazzate, che sono in peccato mortale!", anche su di lui si abbatte il colpo di scure:

"Tè, tu pure!" "E quella carne di cane", dice il Verga, finisce sbrandellata "sugli usci delle case e sui ciottoli della strada" da altri colpi di scure in balia, ormai, di una folla che come "il lupo, allorché capita affamato in una mandria, non pensa a riempirsi il ventre, e sgozza dalla rabbia". A quali preti si ispirò lo scrittore per questa drammatica novella? O non c'è, dietro il Verga artista, l'uomo con le sue passioni, le sue visioni personali, a volte partigiane, delle cose? Se conosceva bene i fatti, come pare, non avrà forse ceduto alla loro mistificazione in dipendenza del suo bagaglio culturale e di una visione rigidamente precostituita e generalizzata, cui si sentiva tenuto?

A Bronte i fatti andarono molto diversamente e forse è mancata l’occasione buona per offrire ugualmente, prima di tutto ai siciliani, una bella pagina di letteratura, una volta tanto non pessimista. I preti, infatti, "di quel paesetto lassù", scrissero col loro coraggio, determinazione, saggezza e, anche, genialità una mirabile pagina di storia cittadina che poteva assurgere, anch'essa, a significato universale. Il Radice, lo storico di Bronte, di quei sanguinosi eventi fu spettatore bambino, anzi drammaticamente coinvolto insieme alla famiglia rimasta viva per miracolo. Adulto ne tramandò memoria "sine ira", con "indipendente giudizio" col distacco proprio dello storico. "La cultura italiana gli deve tanto per una più esatta visione e giudizio dei fatti risorgimentali". (L Sciascia).

Orbene, le sue pagine di storia, non meno drammatiche della novella verghiana, ci informano che il clero brontese in quei giorni di vendetta non venne affatto accomunato ai baroni o alle figure odiate dal popolo.

A nessuno dei rivoltosi - e ce n'erano di feroci e barbari! - passò minimamente per la testa il pensiero di alzare un dito sul clero, venerato dai "buoni" e rispettato dai "cattivi". I preti che ebbero direttamente un qualche ruolo, piccolo o grande, in quelle calde giornate agostane, furono molti, non meno di dodici. Presagendo il temporale che stava per abbattersi sulla loro comunità non esitarono a uscire allo scoperto, sulle piazze, sulle strade, battendo agli usci delle case per interporre i loro buoni uffici, per scongiurare i dolori, le atrocità e i lutti che si preannunciavano. |

|  L'articolo, a firma di padre Nunzio Galati, è stato tratto dal settimanale cattolico regionale d’attualità "Prospettive", del 20 Ottobre 2002. L'articolo, a firma di padre Nunzio Galati, è stato tratto dal settimanale cattolico regionale d’attualità "Prospettive", del 20 Ottobre 2002.

L’autore, (mons. Nunzio Galati, nato a Tortorici (Me) nel 1939, ordinato sacerdote nel 64, parroco di Maniace dal 1967) è stato fra i promotori dell’autonomia municipale di Maniace, raggiunta nel 1981. Intense anche le sue lotte per la rinascita culturale e per il riscatto sociale della comunità e altrettanto prolifica la sua attività di scrittore.

Ha già al suo attivo varie opere fra le quali “Maniace, L’ex Ducea Nelson", Catania 1988, Giuseppe Maimone Editore; Maniace un itinerario lungo la valle del fiume Saracena, Catania 1988; La vita e i fioretti del venerabile Ignazio Capizzi, Catania 1997; Maniace in I luoghi della Ducea dei Nelson attraverso foto e cartoline d'epoca, Catania, 1998; Il Castello dei Nelson, Dall'abazia di Santa Maria di Maniace alla Ducea di Bronte, Un angolo d’Inghilterra tra l'Etna e i Nebrodi, Catania, 2006. |

|

| La spedizione dei Mille ebbe, come elemento decisivo del successo, non soltanto la partecipazione diretta di insorti siciliani alla lotta armata, ma anche e soprattutto il generale clima rivoluzionario che si creò immediatamente in tutta l'isola e che Garibaldi comprese e valorizzò.

Le più diverse speranze crearono attorno a Garibaldi un'atmosfera di fiducia e di entusiasmo; le masse contadine vedevano in lui il vendicatore di tanti torti ed ingiustizie, l'uomo che avrebbe guidato la riscossa dei poveri contro i potenti. Garibaldi trovò un altro valido alleato nel clero.

Altrove la maggior parte di esso fu avverso al movimento liberale unitario.

In Sicilia, il basso clero, a differenza dell'alto di cui s'era avvalso il governo per tentare di reprimere lo spirito rivoluzionario delle popolazioni, per buona parte osteggiava il regime borbonico e la sua collaborazione, scaltramente sfruttata da Garibaldi, fu certamente un fattore di rilievo della rivoluzione: i frati ed i preti della campagna furono i più efficaci interpreti di essa e, in molti casi, i suoi antesignani; il loro ascendente sul popolo diede alla rivoluzione un colore quasi religioso.

La disapprovazione di Roma non raffreddò questa adesione entusiasta.

Bixio scriveva alla moglie: «Qui a Palermo come in tutta la Sicilia il clero è veramente nazionale; che differenza col nostro. Se Carlo vedesse i frati di qui ne sarebbe sorpreso»(*).

Questo atteggiamento era motivato soprattutto dalla stessa ansia sociale che animava il popolo: al di là della sperequazione economica tra alto e basso clero, c'era la miseria della povera gente, le ingiustizie perpetrate ai suoi danni, di cui il basso clero era il testimone più diretto.” (*) Epistolario di Nino Bixio (a cura di E. Morelli), v. I (1847-1860), Roma 1939, 347 (Tratto da "G. De Luca, Teologo del sacramento del Matrimonio”, di Salvatore Paternò, Edizioni Dehoniane, 1979) |

|

|  Girarono per il paese andando nei posti a rischio, nei covi, per persuadere e distogliere i malintenzionati dai loro terribili propositi di vendetta e qualche prete non temette di arringarli. Girarono per il paese andando nei posti a rischio, nei covi, per persuadere e distogliere i malintenzionati dai loro terribili propositi di vendetta e qualche prete non temette di arringarli.

Con le loro implorazioni e lacrime riuscirono a strappare dalla morte alcuni dei concittadini che stavano per essere condannati da un improvvisato tribunale del popolo. Consolarono, coi conforti religiosi, i morituri e impedirono, con forza, ai più violenti di eccedere in vendette e crudeltà. Ma l'opera geniale di quel clero si ebbe la domenica del cinque agosto quando a Bronte da Catania stava per giungere una compagnia di soldati al comando del colonnello Giuseppe Poulet con l'ordine di reprimere la rivolta. I ribelli, numerosissimi, tenendo sotto assedio il paese, avevano architettato nei particolari il loro piano di battaglia per affrontare l'esercito. Si erano appostati con le armi nei posti strategici, soprattutto sul monte San Marco che dominava la strada di accesso al paese. Il popolo era nella paura: il pericolo di morte, adesso, incombeva su tutti. Il clero che fino allora non si era dato tregua nel tentativo di calmare gli insorti, accesisi di più alla notizia dell'approssimarsi dell'esercito, ebbe una trovata semplice, eppure geniale. In sacra processione, col crocifisso in testa, portato dall'arciprete Politi, con stendardi e bandiere, partì dalla chiesa San Vito per andare incontro, in segno di pace, al colonnello. Il popolo "buono" non tardò ad unirvisi e dai balconi cominciarono a pendere le immagini della Madonna Annunziata, segno rassicurante per i brontesi, mentre le strade, percorse dal corteo, risuonarono del canto delle litanie. Ad un tratto, però, quando improvvisamente si sentirono delle fucilate e le campane del paese suonare - era il segnale convenuto dell'approssimarsi dei soldati alle porte del paese - gli insorti più esagitati irrompendo nel corteo si diedero a grida ''Tradimento, tradimento!”. La processione si scompigliò in un fuggi fuggi generale. Ma il padre Gesualdo De Luca, cappuccino, si fece avanti agli esagitati insorti, parlò loro, li abbracciò anche e riuscì a rassicurarli sulla missione pacifica dei soldati. La processione si ricompose e riprese a procedere verso lo Scialandro, porta del paese verso Catania. Di tanto in tanto i ribelli, ancora sospettosi per un nonnulla, ricominciavano a gridare al "tradimento", ma dal clero e dalla processione che man mano si era ingrossata si levava ancora più forte il grido: "Pace! Vogliamo la pace!", fino a quando si giunse alle porte del paese.

Ivi, popolo e clero attesero in preghiera l'arrivo dell'esercito che ormai era a due passi. I soldati avanzando, sulla provinciale, volgevano gli sguardi al monte sovrastante che formicolava di uomini armati di fucili e sassi, pronti all’assalto. Ma esercito e rivoltosi aspettavano prima la mossa dell'avversario e mentre i due fronti si guardavano tesi e incerti apparve il clero con la croce, seguito da un fiume di folla. Il padre Gesualdo diede il benvenuto di pace al meravigliato e sorpreso colonnello cui non parve vera quella scena e l'inaspettato aiuto di quel frate "angelo di pace". Ma quando il comandante chiese al cappuccino di far scendere gli armati dal monte, la richiesta insospettì uno dei rivoltosi che protestò, gridò al "tradimento" e si inerpicò sul monte per raggiungere i ribelli e incitarli all'assalto. Subito il cappuccino e altri due preti gli corsero dietro, arrancando con fatica, e giunsero in tempo prima che partisse l'ordine di carica. Alla vista dei sacerdoti, alle parole di pace di padre Gesualdo, i ribelli guardarono il loro capo che, dopo un attimo di esitazione, ordinò risoluto: "Picciotti i sacerdoti non ci ingannano! Scendiamo al paese!". Non fu versata una sola goccia di sangue, non fu sparato un colpo. Il popolo, tirato finalmente un sospiro di sollievo, accompagnò Poulet e l'esercito in paese. Il giorno seguente il colonnello ordinò la consegna delle armi e si accinse a riportare la giustizia.

Quel clero evitò un bagno di sangue; risparmiò una pagina nera alla storia di Bronte e del Risorgimento.

|

|

E, come sintetizzò un contemporaneo, «Nerone nell’incendio di Roma non poteva fare peggio».

E, come sintetizzò un contemporaneo, «Nerone nell’incendio di Roma non poteva fare peggio». Il libro della storica irlandese Lucy Riall, rovescia molti luoghi comuni e inserisce la vicenda locale nella prospettiva più ampia della storia globale

Il libro della storica irlandese Lucy Riall, rovescia molti luoghi comuni e inserisce la vicenda locale nella prospettiva più ampia della storia globale “La rivolta. Bronte 1860”

“La rivolta. Bronte 1860”

L'articolo, a firma di padre Nunzio Galati, è stato tratto dal settimanale cattolico regionale d’attualità "Prospettive", del 20 Ottobre 2002.

L'articolo, a firma di padre Nunzio Galati, è stato tratto dal settimanale cattolico regionale d’attualità "Prospettive", del 20 Ottobre 2002.

Girarono per il paese andando nei posti a rischio, nei covi, per persuadere e distogliere i malintenzionati dai loro terribili propositi di vendetta e qualche prete non temette di arringarli.

Girarono per il paese andando nei posti a rischio, nei covi, per persuadere e distogliere i malintenzionati dai loro terribili propositi di vendetta e qualche prete non temette di arringarli.